鍼灸治療と養生

いつでも元気 2024/9.10 No.394・395より転載

鍼や灸などを使う東洋医学の診察方法や治療について、川端鍼灸治療院(京都民医連)の岡貞充さんに教えていただきます

京都・川端鍼灸治療院

全日本鍼灸学会認定鍼灸師

岡 貞充

私は幼少の頃、ネフローゼ症候群という腎臓病にかかりました。投薬で治ったものの、食欲不振や不眠、むくみなどの副作用に苦しみました。

医療で自分の心と身体が救われた経験は大きく、何となく将来は医療系の仕事に就きたいなと思っていました。一方で薬の副作用に苦しんだ経験も、私の進路に影響を与えたようです。

中学・高校を経て、大学受験を考える時期になりました。一人暮らしは体力的にも難しく、家から通える大学を考えたときに、副作用が少ないと言われている東洋医学(鍼灸治療)を学べる明治鍼灸大学(当時は唯一の鍼灸大学、現・明治国際医療大学)があることを知り、受験したのでした。

民医連の鍼灸院

無事に大学へ進学して、鍼灸師の国家資格を取得。整形外科医院での勤務を経て、2003年に川端鍼灸治療院(京都市左京区)に入職しました。

当院は1975年の設立以来、東西両医学の知識に基づき病態把握と治療を行ってきました。必要に応じて併設の診療所へ紹介するなど、医療・介護施設とのつながりを生かした連携も強みです。現在は鍼灸師4人(うち1人は「あん摩マッサージ指圧師」の免許も取得)と事務職員2人で日々の診療に取り組んでいます。

当院の特徴の1つに「よもぎの会」という友の会組織を挙げることができます。「いつでも、どこでも、誰もが安心してかかれる鍼灸治療」の実現を目指して、1990年に発足しました。

よもぎの会は「東洋医学の正しい理解と啓蒙に努める」「会員相互の親睦と交流を図る」「鍼灸治療にかかりやすくするため、健康保険の適用を目指す」を3本柱として活動しています。国会への請願署名のほか、よもぎの会の運動が京都市の「はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業※」の創設につながったこともありました。

※2003年10月施行。現在は京都市在住の75歳以上の方に対し、1回1000円の割引券を年4枚交付

特徴的な診察方法

東洋医学の特徴についてお話しします。東洋医学では五感をフルに使って、「四診」と呼ばれる診察方法を用います。四診は「望診」「聞診」「問診」「切診」の4つで、以下のように説明されます。

【望診】視覚から得る情報で診察します。顔色や身体つき、皮膚の色つや、目の色や動き、歩く姿勢などを診ます。舌の色や状態を診るのも重要です。

【聞診】嗅覚と聴覚から得る情報で診察します。口臭や体臭、声の高さやかすれ、せきや胸の音なども参考にします。

【問診】患者さんとの対話による診察です。現在の主な症状だけでなく全身の状態や既往歴、日常生活の細かなところまで聞いて、体質や病気の原因を探ります。

【切診】触覚から得る情報で診察します。脈やお腹に触れたり、全身のツボの反応などを診ていきます。

西洋医学で問診や検査結果から病名を診断するように、東洋医学では四診から「証」を導き出します。証は診断にあたるもので、証を決定して治療を開始します。

気の流れを整える

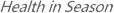

東洋医学では、病気の原因をどう捉えているのでしょうか。前提として、人間の身体は「気」「血」「水」から構成されているという考え方があります(資料1)。

気は生きるために必要なエネルギーで、血と水を全身に行き渡らせます。血は主に血液のことで、栄養やホルモンなどを含みます。水は血液以外の水分のことで、汗やリンパ液、唾液などを含みます。

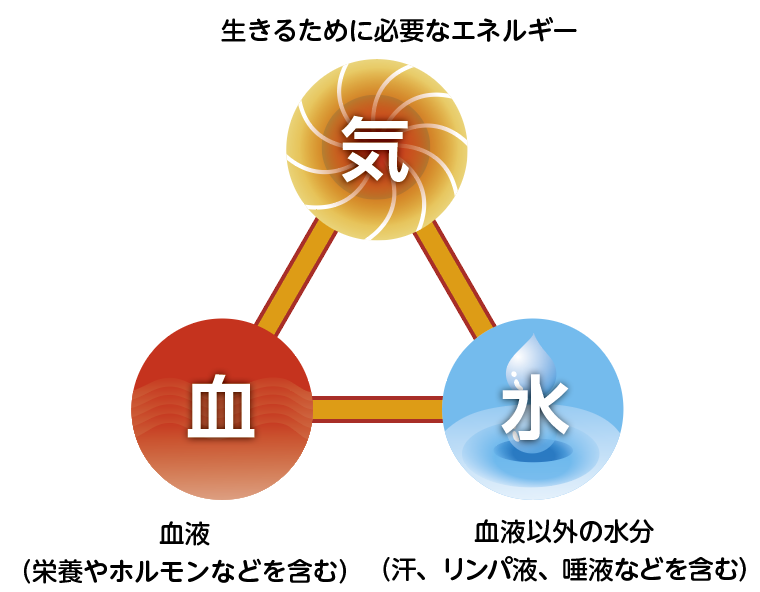

気は遺伝的な体質などの〝先天の気〟と、環境や食事などの〝後天の気〟に分かれます。これらの要素が病気の原因に深く関わっていると考えられます(資料2)。

気・血・水が全身を十分にくまなく流れている状態を正常とすると、その流れに滞りや偏りが生じたり不足している状態が不調です。気・血・水の流れをよくして全体のバランスを整え、自然治癒力を高めるのが東洋医学のアプローチです。

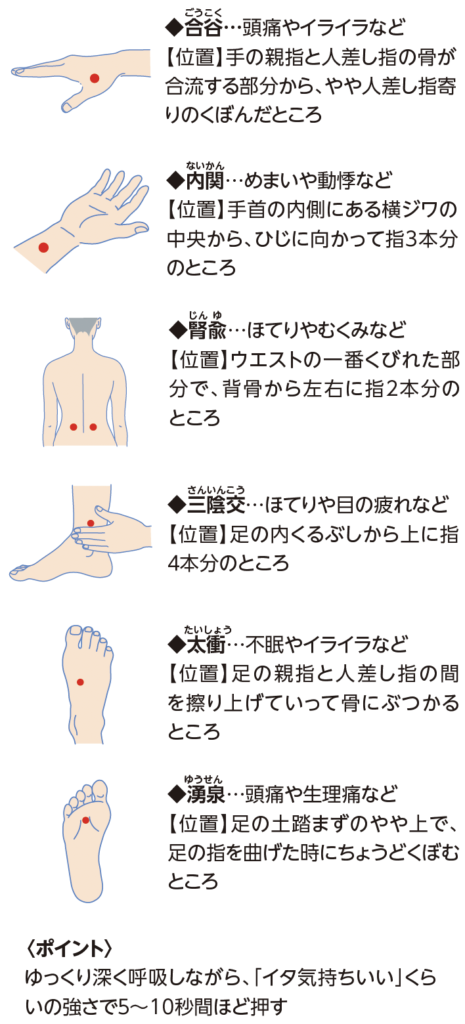

具体的には鍼や灸などを使うわけですが、そこで重要になるのがよく知られる「ツボ」です。気の通り道である経絡の上には361カ所のツボ(経穴)があり、それらのツボに刺激を与えることで気の流れを整えます。

健康保険の適用拡大を

一般論として、西洋医学は局所的で対症療法的な治療が得意なのに対して、東洋医学は心身の全体を総合的に診てバランスを整えていく治療です。当院では両方の〝いいとこ取り〟をお勧めしています。

西洋医学ではっきりとした病名のつかない症状や自律神経の乱れ、虚弱体質などに対して、東洋医学がお役に立てるかもしれません。漢方薬は自然界にある草木などを原料にするため、副作用の心配が少なく、安心して服用していただけます。

また、鍼灸治療は全身を総合的に診察するため、時間をかけて(当院では約50分)じっくり患者さんに向き合うのも特長です。心と身体が深く関わりあっているという「心身一如」の考え方も、東洋医学の重要な柱になっています。

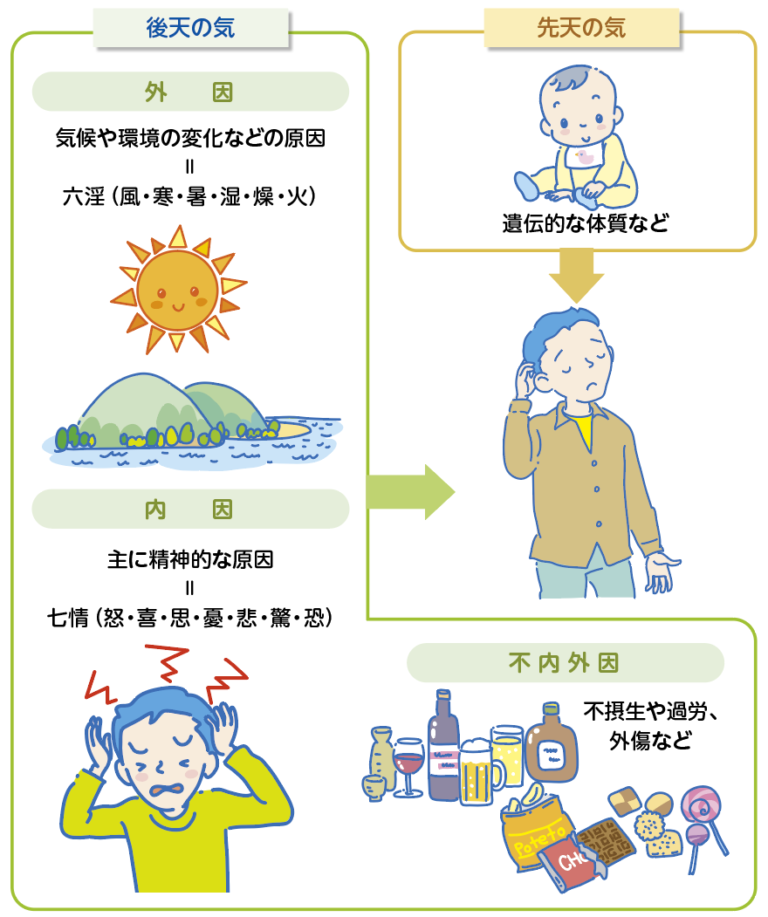

健康保険が適用される鍼灸治療を資料3に示しました。もっとみなさんのお役に立てるように、医学的な根拠を示しながら適用範囲を広げていければと願っています。

陰陽五行説

当院に来られる患者さんの症状は、肩こりや腰痛をはじめ、ぜんそくや胃腸の不調、アトピー性皮膚炎や不眠症、自律神経失調症など多岐にわたります。東洋医学では、これらの症状に応じて鍼や灸、あん摩や指圧、漢方薬などを処方します。

治療を始める前提として、「陰陽五行説」という考え方があります。これは「陰陽論」と「五行説」からなります。

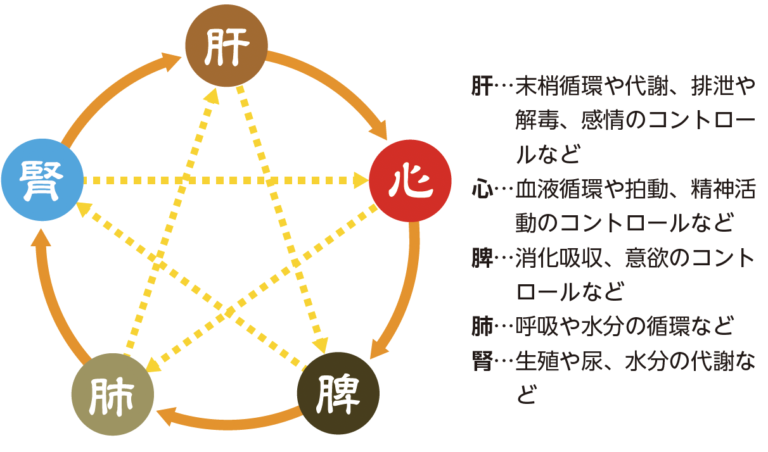

陰陽論では、自然界のすべては対立する2つの要素によって成り立ち、相互に影響しあいながら絶えず変化すると捉えます。五行説では「木・火・土・金・水」の5要素を柱にして、それぞれの性質が補い合い、打ち消し合うことでバランスを保っていると考えます(資料4)。

これらを身体の機能に応用したのが「五臓」です(資料5)。身体を「肝・心・脾・肺・腎」の構成要素に分類して理解するもので、肝は末梢循環や代謝、心は循環器系、脾は消化器系、肺は呼吸器系、腎は生殖や腎泌尿器系に関連します。また「五臓」は共同して脳の機能を担い、肝は情動、心は理性、脾は意欲、肺は配慮、腎は根気をつかさどります。

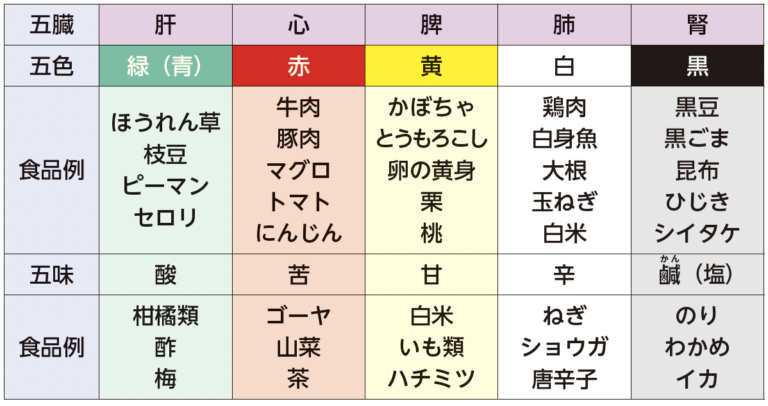

五臓の機能がそれぞれ助け合い、抑制し合って心身のバランスを保ちます。五臓以外にもさまざまなものが5要素に分類され、病気の症状や対処法を大まかにつかむのに用いられます(資料6)。

女性の更年期障害の治療

病気やさまざまな症状は、五臓の身体機能のバランスが崩れて起こるものと捉えられます。治療の目標はこのバランスをいかに整えるかということになります。

女性の更年期障害を例に挙げましょう。女性の更年期とは一般的に閉経前後の5年間、合計して約10年間を指します。体内のホルモンバランスの変化に心理的・社会的な要因も加わって、さまざまな症状があらわれます。

五臓の観点からは、閉経は加齢による「腎」の衰えと捉えられます。腎が弱るとその隣の「肝」にも影響して、めまいや頭痛、イライラなどの症状につながると考えられます。また腎が「心」を抑制する力が弱まることで、動悸やほてり、不眠などの症状にもつながります。

当院では、前述の「四診」(望診・聞診・問診・切診)を丁寧に行い、患者さんの心身の状態を確認します。症状を抑えるツボや腎の衰えを補うツボなどを刺激します。

資料7では、女性の更年期障害に効くツボを紹介しています。ゆっくり深く呼吸しながら、「イタ気持ちいい」くらいの強さで5〜10秒間ほど押してみてください。

食養生の知恵

2000年以上前の中国の書物『黄帝内経素問』に、「聖人は未病を治す」とあります。未病とは病気になる前の段階のことで、予防の重要性が既に認識されていたことが分かります。

また、江戸時代を生きた貝原益軒の『養生訓』には、心身を健康に保つための教訓が綴られています。「食べ過ぎず、毎日自分に合った適度な運動をする」「怒りや心配事を減らして、心を穏やかに保つ」のほか、「いろいろな味のものをバランスよく食べる」などと書かれていました。

病気を予防し、心身ともに健康に暮らすためには、食事が大変重要です。最後に、陰陽五行説を応用した食事(食養生)についてお伝えしたいと思います。

資料8をご覧ください。五臓のそれぞれに、食物の五色と五味が対応しています。

先ほど女性の更年期障害を例に挙げましたが、腎の衰えを補う食材として黒豆や黒ごま、のりなどがお勧めです。

これはほんの一例に過ぎません。実際には四診で患者さんの状態を把握して、それぞれの症状に合った食事などをアドバイスさせていただきます。

いずれにしても、季節に合った旬のものをまるごと食べるのが食養生の基本です。一口ごとに十分に噛んで、楽しい雰囲気で感謝していただきましょう。それぞれの体調に合わせて、全体をバランスよく(腹七〜八分目に)摂取することが重要です。

いつでも元気 2024/9.10 No.394・395より転載